最近《12.12:首爾之春》在台灣引發的熱議,再度引起了人們對歷史政治與政變議題的回憶與探究。本文將回顧鄰居日本的經典政治電影,探索岡本喜八和五社英雄的電影作品:從《226》到《侍》,再到《日本最長的一天》;帶你回顧與分析日本政變電影,一起看看這些作品如何巧妙的在銀幕上呈現複雜的政治動盪,感受時代的回聲。

內容目錄

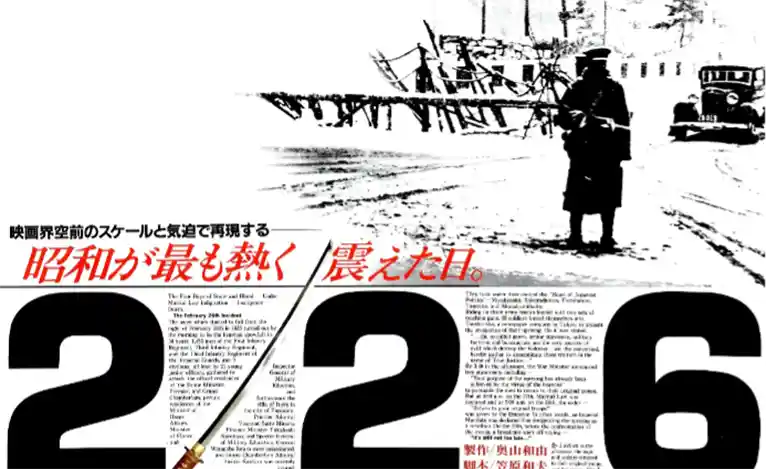

Toggle浪漫敘事詮釋的電影《226》

226事件是日本歷史著名的政變之一,我們可從日本《讀賣新聞》在2005年7月12日,首度揭發1936年「226事件」發生後,遭日本政府秘密處死年輕軍官的遺書曝光,並從其中看到人性光輝與政治醜惡的真相。這個發生在日本近代史上的軍事政變,日本影壇多年來雖有幾部作品旁敲側擊順便帶到,但是只有大導演五社英雄這個版本,將事件從頭到尾用實錄的浪漫觀點好好說明白。當年推出正當昭和天皇病故,故此片也是昭和時代結束的一個電影里程碑。

226事件的背景

「226事件」的背景相當複雜,大抵說日本在明治維新之後所發展的君主立憲體制,無法適度的施展國家想要進一步擴展的要求。日本軍隊對於政治的影響力,從日俄戰爭之 後逐漸變大,以至於將日本政體轉為「準軍事」性格。在二次世界大戰之前,日本軍隊內部的鬥爭相當嚴重,對於政治的看法也不同,到了「226事件」發生前夕, 軍隊內部主要分為「皇道派」與「統制派」。

「皇道派」認為日本天皇已被「周邊的壞人」所包圍,無法得知民間疾苦(1929年開始的「經濟大蕭條Great Depression」正在全球肆虐),故必須團結起來「清君側」,廢除內閣,讓天皇直接成為類似希特勒的軍事獨裁者。而「統制派」則認為,必須要依照正常民主體制,以內閣為首,一步步走向軍事獨裁,同時還是將天皇視為領袖,但國家運作交由內閣來「集體領導」。

這二派的政治看法完全不同,目的卻都是想將日本進一步轉型為法西斯戰爭機器國家,完全拋棄民主思想,這也是對大正民主的一個反撲,史稱「昭和維新」。

動盪中的年輕軍官,226事件的悲劇英雄

二派的鬥爭是在宮闈內進行,實際受影響的是沒有實權的年輕軍官們。支持「皇道派」的年輕軍官,實在無法忍受掌握實權的「統制派」政客與財閥,對國際關係處理又相當拙劣,早已開始暗中運作政變。

1931年,「皇道派」軍官秘密暗殺中國軍閥張作霖,就是失控的開始。為了壓制「皇道派」氣焰,握有政治權力的「統制派」更想掃除異己政敵,準備在 1936年,將原本駐守在東京的「皇道派」第一師團官兵,調到滿洲國遠離政治中心。在這個關鍵時刻,以安藤輝三為首的年輕軍官團,遂結合約1,400名軍官,在2月 26日當天凌晨,占領東京警政署、首相府等重要機關建築,並殺害了包括財政部長、內大臣、侍從長等重要官員,希望能夠達到「昭和維新」,重建新的大日本帝國。

導演五社英雄是位相當特別的日本電影作者,作品特色就是極度的感情渲染色彩,不論是武士時代劇,或者他擅長的黑社會極道類型片,都擁有他個人強烈標記。在當年拍攝《226》之前,五社英雄飽受當時日本影評界批判,有謂他的作品過於渲染,不符合當時日本新派電影的清流風格,甚至他電影中充滿著淫穢色情,也被日本衛道派學者影評攻擊。

即便如此,孤獨的五社英雄從未出面向外界解釋他的創作理念,與黑澤明當時試圖「自殺明志」的激烈不同,五社英雄用一部《226》,來彰顯他沉默許久的電影志向。也有謂五社英雄藉《226》,來「回敬」 評論界給他的侮辱。五社英雄去世後,日本電影界才開始驚訝於五社英雄被評論埋沒的才華,研究五社英雄風氣在他默默去世後開始延燒,也算是種平反,就如他為《226》片中描寫的年輕軍官,在政變中以純粹語言「言志」的心情一樣。

「226事件」只持續了四天,當時東京下著百年難得一見的大雪,五社英雄用寫意攝影,配合著大雪紛飛,述說著年輕生命尋找國家出路的熱情。年輕軍官起而叛變,這對日本這個天皇獨尊的社會是不可想像的「下克上」(下剋上)罪行。但年輕軍人為了「昭和維新」夢想遭受上層利用,藉著電影中暖色室內鏡與冷列室外鏡的分別燈光色系,帶出高階政客官員用此事謀取政治利益的醜惡嘴臉。

大雪對照溫暖室內,正是年輕生命如櫻花般想為國盡忠而不可得的一種天真與無奈,這群認為自己「是順著天皇之心而行動」的年輕軍官,萬萬沒想到,其實最想消滅他們的就是裕仁天皇!理想與現實間醜惡的衝突,悲劇也不過是如此而已。

電影《226》留下的遺產

五社英雄在「昭和64年/平成元年」推出這部言志作品後沒有幾年,迅速淡出日本影壇悄然辭世,代表日本電影史一個時代的結束,純然刺激的豪俠、黑道任俠電影類型,被淘汰在日本電影史中。值得一提,當年剛出道的配樂家千住明,為這部《226》,譜寫了讓人心碎的優美樂章,弦樂重奏的壓抑與鋼琴獨奏的優美,對照年輕激越之心被恥辱地運用著,理想主義終究將被醜惡現實所出賣,那個命定的旋律被千住明詮釋地相當道地。

岡本喜八,日本時代劇的隱秘巨匠

提到日本的時代劇電影,每個人第一個想到的幾乎都是黑澤明,再來則是稻桓浩、三隅研次等大師;反而岡本喜八是個常被忽略的對象,近年來才在歐美小眾市場有點名聲。他拍攝的鬥劍暴力美學,在某程度上遠高明過黑澤明。黑澤明拍出了能讓西方人看得懂的日本時代劇;但在影像藝術的極致性上,岡本喜八有他的一套。而論其作品,岡本喜八的《侍》、《日本最長的一天》(日本のいちばん長い日, 1967),可和小林正樹的《人間的條件》,並列日本反戰良心電影「二本柱」,且都是日影相當少見的「政治電影」。

幕府的陰影:《侍》中的政治與暴力美學

1965年出品的《侍》,其背景就是著名政變——1860年的「櫻田門外之變」,這部電影由大師橋本忍,從郡司次郎正所著同名演義小說,大幅度改編劇本而來,這部電影把一向在時代劇中扮演「反派」的幕府大老井伊直弼描寫為正派,且是一個有宏觀視野的政治家,他對現實政治發展有自己的看法,電影同時也對當時井伊直弼一手塑造的「安政大獄」惡政有些不同以往的解析,對於「安政大獄」的施行,有頗顯惻隱之心的另類觀點。這顛覆「正統歷史」的邏輯,在橋本忍的劇本中,以「推理小說」的手法來側寫鋪陳之,整體結構相當耐人尋味。

電影中,那些聚集周圍想要刺殺井伊直弼的水戶天狗黨殘黨和薩摩、長州浪人,其實都只是些對現實不滿、對改革幕政之法,有天真又頑固、冷血又功利想法的流氓地痞,為了自我滿足,而搶搭上革命列車。其中,飾演落魄浪人的三船敏郎,之所以加入刺殺團行列,不過是為求得一官半職、當個高階武士以挽回家族名聲,順便大撈一票而已!是個類似《用心棒》中的機會主義者浪人角色,也讓這部「政變電影」充滿詭異的「無政府趣味」。

《侍》用推理演義手法,重新解構「明治維新」前夕發生「櫻田門外之變」的政變各種推理。

以《侍》的藝術性與時代性來觀察,本片簡直是古典蒙太奇意識流剪接,和現代MTV式華麗鏡頭移動和特殊鏡位相互碰撞的藝術極品,是前衛先鋒的極致創作,已超越當代美學觀的想像極限。加上配樂巨匠佐藤勝的不協和音主題音樂,及在邊緣的政變起伏描寫的影音互相輝映,岡本喜八用他的特殊電影感,改變了日本時代劇面貌。

電影除了充滿暴力美學的殺陣之外,基本上是個在刺殺團內找奸細的推理電影,藉著巧妙剪接、鏡位和場面調度,故事一步步從表面的陰謀,深入到家世背景調查,在讓人訝異的結局推理過程中,結束於深雪的江戶街頭裡。整部片,由天狗刺殺團裡冷眼旁觀的會議紀錄者旁白構成,從旁白中來理解故事推演,及後來成為歷史的那部份虛幻。

歸納起來,日本歷史上的激烈革命,包括1702年4月的「忠臣藏」事件、1860年3月24日的「櫻田門外之變」及1936年的2月26日的「226事件」,都是在天候異常下,在江戶/東京下了一場讓人印象深刻的大雪,在雪花中留下鮮血推動革命的漩渦,這是日本歷史上相當不可思議的巧合,也讓許多創作者對於大雪意象,多了很多浪漫醜惡交叉的描寫。

<點我了解:歷史上的226事件>

史實改編電影《日本最長的一天》

而另一部岡本喜八的傑作《日本最長的一天》,故事是指昭和二十年(1945)8月14日正午,到8月15日正午這個24小時中,所發生的所有企圖政變的故事。這個「最長的」24小時,為了昭和天皇是否能夠順利完成〈終戰詔書〉到「玉音放送」過程,陸軍部內意見分歧、造成流產的「宮城事件」政變之整個過程。

《日本最長的一天》是岡本喜八在其政治電影視野上的言志經典。

編劇巨匠橋本忍再度和岡本喜八合作,針對這部改寫史實的紀實文學巨著(大宅壯一著),已不是當年跟黑澤明合作《羅生門》那時般有點生澀之感,已可把枯燥歷史事件,用高明的故事剪貼技巧,展現他個人所謂「起承轉合」劇本的基礎功力。搭配岡本喜八的冷靜低調拍法,全片幾乎沒有音樂,在恐怖的寧靜中,感到歷史巨輪無情輾來的高度壓力。

片中的演員皆為一時之選,尤其飾演首相鈴木貫太郎的笠智眾,溫溫吞吞地慢條斯理動作,岡本喜八用平行剪接技巧,對照少壯陸軍軍官的激情對話,其效果呈現非常高明。而三船敏郎飾演陸軍大臣阿南惟幾,則維持一貫堅忍形象,對於終戰邏輯無法理解又無力回天。尤其特別的,由巨星仲代達矢擔任聲音冷漠的幕後旁白,旁白詞句由橋本忍寫出詩意又殘忍的冷列字眼,其冷眼旁觀觀察整個事件逐漸失控的過程,在藝術性上讓人相當驚嘆,原來低調簡單美學可如此直探恐怖深淵!

本片不能純粹歸類為左右派觀點,只能稱其為「良心電影」。因為戰爭而陷入歇斯底里的人性,其處境非常恐怖。尤其在那個年代,不只日本人如此,全人類大概都陷入了被這種著魔人性所傷害的情境中。跟小林正樹那部的9.5小時的《人間的條件》六部曲比起來,《日本最長的一天》充分發揮了電影藝術的所有特質,反倒是長篇的《人間的條件》,是用通俗手法描寫一位左翼青年對戰爭中人性的幻滅,二者各有長短處,都是值得一看的傑作。至於2015年那部重拍的版本,則是部技巧拙劣、劇本平庸的低劣抄襲之作,可看的價值也相對較低。

※首圖( 圖片來源/ IMDb )