近期全球有關「外星人資訊曝光」、「官方影像檔被證實」等新聞,充斥在大眾媒體上,以往不報導此類「花邊」的嚴肅公眾媒體,都以謹慎的態度來面對這種新聞,已經不似以往將此類「奇聞」型新聞當作「花絮、風化、趣聞、奇聞」的方式當成新聞副刊以及創作文學上加以「嘲諷、質疑」。這是否為21世紀的新現象?與目前全球的「末世毀滅感」有關連?還待未來社會學家、地球物理學家和天文學家的認證。

這類的新聞、故事與傳聞,充滿了在藝術表現上的無限想像可能性。從東方世界的眼光來看,儒教傳統之「不語怪力亂神」限制,讓東方文學、影像和影視創作,少有拿此題材進行嚴謹創作、考據、研究、紀錄甚至書寫成文字影像的紀錄。這類「科幻、奇聞」的題材,雖然都是影視作品的賣座保證之一,但是東方人拍就的作品,就缺乏西方基督教文明拍製同類作品的「解放感」。如最近正在台灣上映的韓國電影《雉岳山怪談》,包裝了莫名恐怖懸案外表,實際上在處理奇聞、科幻與解密的關鍵處,還是逃脫不了套公式、自問自答的空虛命定感。

我們研究歸納此類作品,其實很容易讓人聯想到,遠在南半球的澳洲,深受基督教文明洗禮,在此類文學與影視創意的作品上,甚至先一步較關心商業市場反應的美加影視市場,有更突破前例的作法。如我們現在介紹的《懸崖上的野餐》(Picnic at Hanging Rock, 1967)一書,以及後來改編的同名電影,就是一個美麗的案例。

《懸崖上的野餐》在藝術性、影史地位上

都是值得記上一筆的佳作

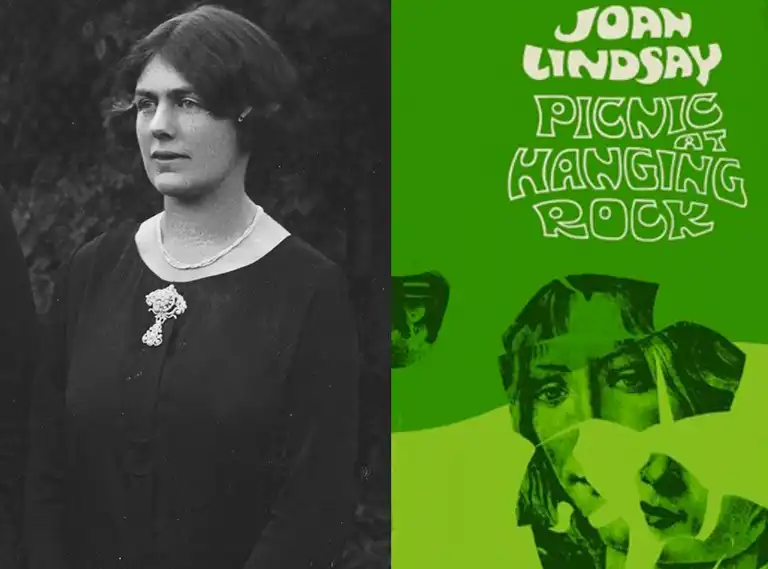

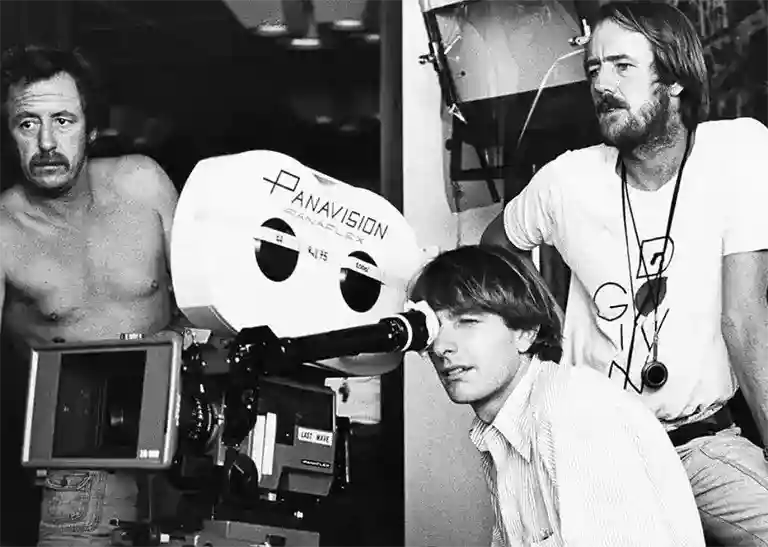

《懸崖上的野餐》是1975年澳洲電影新浪潮巨匠彼得威爾(Peter Weir)(《楚門的世界》、《證人》、《蚊子海岸》…)的成名大作,根據瓊琳賽(Joan Lindsay, 1896~1984)這本小說改編,年邁的瓊琳賽還親自擔任小說改編電影劇本的工作,務求此片藝術性和真實性能夠比肩她的作品。事實證明,這部開創「澳洲電影新浪潮」(Australian New Wave, 1975~1989)的先鋒電影,其達成的目的比設想中還多更多。

故事講述1900年2月14日情人節週末當天,阿普利亞德(Appleyard)女校的少女學生們出發遠足野餐,在知名聖地「懸吊岩」(Hanging Rock)這個地方進行野外郊遊。當天午休的時候,四位少女自行脫隊遊玩,不過半餉,一名少女驚嚇哭喊奔跑回來,驚嚇到語無倫次!當天晚上,少女學生隊伍緊急回到學校,卻發現同隊的一名老師也無故失蹤!當天總共有四人失蹤。

那位被驚嚇而哭喊回來的女學生,完全不記得發生什麼事情?只記得三位貌如詩歌的美少女同學,脫了鞋子直往岩壁間縫隙走去,卻就這樣消失無蹤!而莫名失蹤的陪隊老師,則是在眾人午休假寐時,突然無故失蹤。

更耐人尋味的是,倖存女學生後來回憶,在她哭喊著奔跑下山時,身邊充斥著「紅光雲朵」,而那位失蹤的老師,則被她目擊,在不遠處擦身而過,他們彼此間沒有談上話,且怪異的是,那位老師僅穿內褲上山。

這件奇異事件,發生在20世紀初,正是世界文明史即將開展不同軌跡的關鍵時刻,發生如此驚人的失蹤事件。不論是小說或是創下佳績的電影,都沒有為這個事件結局,試圖進行任何解釋。

少女學生失蹤前的一幕,被導演拍得詩意盎然。

導演彼得威爾沒有把這個故事,拍成類似外星人電影經典《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind, 1977),抑或是另部「德國新浪潮」電影名作《大魔域》(The NeverEnding Story, 1984)的奇幻電影。彼得威爾選擇如夢似幻的鏡頭語言,將當時少女的多愁善感、以及失蹤事件發生後的兵荒馬亂,拍得非常地叛逆又帶點藥物迷幻質感,整齣電影似乎是在夢境中完成。

據說當年在拍片現場,飾演失蹤的美少女主角演員之一蘭柏特(Anne-Louise Lambert),也在拍攝事發的同一地點有過奇幻體驗,這樣的片場奇聞,更讓這部電影整個拍攝過程,幾乎融入小說所書寫的那個幻境中?

更有趣的是,許多的影評文字,都強調此事情是「真人實事改編」,對於觀眾而言,有真實人事時地物的奇幻事件,通常都是受歡迎的賣座保證,許多觀眾浸沈式地沉淪在故事情境中,只願意「相信」而不想「質疑」。不論小說或者電影的詩意美感,更加深這樣的心理。

但是事實上,雖然小說原作者和電影都刻意忽略,這部小說與改編電影,其實是個「偽紀實」作品,有點像今日影視圈已經氾濫的「偽紀錄片」紀實影片與小說一樣。

這個故事,是假的!

作者瓊琳賽在生前,因為創作這本小說賺得盆滿缽滿,她為了維持這本小說的懸疑性、以及有意地戲弄所有「想要相信」的閱聽眾,她在所有要求她繼續探討真相的採訪中,一直都在打迷糊仗!

她從來不明說實際故事來源和紀錄,甚至很神秘地把小說最後一章,也就是事件最終解釋篇隱藏起來,跟出版社約定,等到她死後第三年(1987年)才公開將此章篇出版,更加引起書迷、影迷的跟風瘋潮。

這樣橫跨作者生死的事件大解迷,宛如發生在1917年葡萄牙的「法蒂瑪聖母顯聖」事件:手握「聖母傳授三個世紀預言」的牧童女孩,等了一輩子才要預言解密那個世界性浪潮般。瓊琳賽可能受到了此事件的啟示,故將一個「偽造文學」包裝成如同真實事件一般。

雖然是一個假的故事,且許多人早就知道了

但小說中塑造氣氛及電影迷幻如詩的敘事,讓堅決相信此事件是真實的人,長年以來不斷增加且真的相信確有其事!這批「我想要相信」(I Want To Believe, 著名陰謀論影集《X檔案》的名台詞)的書迷影痴,在原作者完全不透露真實事件過程的情況下,多年來翻遍了事發地點懸吊岩所在的澳洲維多利亞區警局檔案,以及十九世紀末、二十世紀初的所有存檔報紙,雖然找不到類似新聞檔案,但依舊毫不止息!

事實上,從真實歷史來看,小說書中在當年處理失蹤事件的當地辦案警局,曾在二十世紀中葉發生大火,所有警局存收檔案都付之一炬。這個偶然事件,增加了這些書迷影痴的信仰與信心,更加將原本虛假歷史事件視為真實的!他們強硬認為是因警局焚毀,才沒有任何官方檔案與新聞紀錄,這群「懸吊岩狂」,此生非找到「這個事件是真的」紀錄,否則決不罷休!

這是很有趣的社會集體心理現象!

東方保守禮教的通俗社會,會認為這些「沒事找事做」的書迷影痴,真是「上了當還幫書商電影數鈔票」!但這現象,也是西方開化社會中,在安逸生活下追尋「虛幻鬼魂」的一種集體想像力迸發。

試想,誰願意在沈溺一輩子的夢幻風景情節以及電影詩意的影像中突然脫身、爾後繼續活在現實生活的枯燥裡日復一日?

電影大師伍迪艾倫(Woody Allen)曾在他的自傳書籍中不只一次地嘮嘮叨叨:「我這一輩子覺得最難過的時刻,就是在戲院中看完電影、終場開燈讓人回到現實的那一刻!」所有熱愛文學影像、沉迷於幻想世界中療愈自己的人,有同感的恐怕很多。「沈溺」其實並非壞事,有時還是整理人生與精神的解壓良藥!

我們看完電影,或許閱讀一下小說,就能體會到那股奇幻、未解之謎的追求欲望!美得如詩的少女學生意象,加上神秘又儀式性的消失謎團,還有電影結尾擬真的紀錄片語調、以及「無中生有」展示的各種檔案照片,都讓人更想相信這件事情是真的!如果反而去嗤之以鼻,人生是多麼無趣?

有趣的是,事件發生的1900年的2月14日情人節,是個星期三的上課日,並非週末遠足野餐日!

※延伸閱讀 —加里波里之戰 看歷史上的怨懟與和解

※首圖( 圖片來源/ 摘自IMDb )