近期,台灣社會發生數起令人髮指的社會案件,尤以未成年男女在校園犯下殺人案、司法系統卻無法給予「眾所期待」懲戒有關,此事讓社會氛圍相當憤慨卻也無奈。尤其,台灣執政黨推廣「廢死」邏輯,使希望「重典治亂世」的民意更加分裂無解,台灣社會因對「重典」的價值有巨大裂解,尚待取得共處之道,卻也使得野心家使用其進行政治動員,並在其中取得投機悠遊空間。

我們先不論「廢死」和「復仇」是否有關的哲學辯證,但是「死亡」真的是「復仇的終點?」這個難題事實上是人類社會至今依舊無法取得共識的地方。

我們此處先跳開難題,先談大眾文化裡所謂的「私刑正義」。尤其,在台灣社會目前法治不全、法條當空氣、司法成「野蠻遮羞布」、普遍不受公民信任的氣氛下,台灣已有不少討論「私刑正義」的論調(如曝光當事人個資)。

當然,「私刑」在目前世界各國司法中,都屬被禁止的非法行為。既然在現實中無法實現「私刑」來取得「正義」,那我們從文學影視創作中,去探討「私刑正義」應該無可厚非吧?

近日台灣上映一部2024年最新「私刑正義」電影,叫《蜂刑者》(The Beekeeper),這是原創劇本,內容描述一個由政府祕密組織退休的特工,在鄰居老婦遭受詐騙集團訛詐而傷心自殺後,他決議用一身絕技,起身對詐騙集團復仇,隨後竟然牽動國家機器展開追殺,一連串復仇行動,越演越烈的故事,據說有可能成為系列作品,又要成立一個「共同宇宙」。

這種動作片故事設定,其實是很經典的一種以「私刑復仇」來「尋找個人正義」的「發洩情緒」電影。每個觀眾在面對社會種種不公、公權力不彰、無法迅速獲得正義時,這類型電影往往是觀眾宣洩憤怒的出口。

當然,觀諸文學影視史,這樣套路的劇情電影並不罕見,也不能說新鮮,只看各家電影故事如何出奇制勝、將仇恨值衝上雲端,就可得到票房利益。而此類電影講究的是私刑復仇過程,那各種虐殺爆破訛詐奇觀的極盡展現,通常沒有探究私刑、復仇本質的意義,以及其動機與現實社會有何連動與延伸性。

猛龍怪客

細數主流影視「私刑復仇」作品,我們應該要看1972年出版的小說《猛龍怪客》(Death Wish, 有「尋死」之意)的出版與熱賣現象,帶動了所謂「義警」(vigilante)在現實社會中的救贖熱潮。

「義警」一詞來自西方,意指「當公權力無法有效維持治安時,一群人自發組成治安維持團體,維持基本法治和秩序」這樣的老舊制度。尤其在美國西部拓荒時代,「義警」組織非常盛行,美國警察制度基本上由此而來,因當年地廣人稀,中央政府公權力難以即時伸張,故此有「義警」執行「正義」的傳統。而「義警」難免「私刑」,故也陷入種族歧視和滅絕的殘酷泥沼中,這也彰顯現代法制的重要。

早年在美國,有許多反種族多元的3K黨人,也都視自己為「義警」,專門「消滅有色人種」,維持白人社區的「純淨」。故,「義警」在某些層面上,是屬於「負面」名詞,但是隨著大眾文化的傳播,例如超級英雄漫畫人物,能夠伸張正義救苦救難者,都被稱「義警」。如《蝙蝠俠》漫畫電視電影中,蝙蝠俠本人常被媒體稱為「義警」,就是一例。

故此,「義警」也在20世紀初期到中期,背負著正反二面的不同意義。直到《猛龍怪客》小說出現,在犯罪叢生的都會區黑暗角落,執行著司法公權力無法施展的「私刑正義」,此概念成為大眾文化主流,也是因那年代,美國社會治安開始進入動盪期、嬉皮反戰抗議政府的風潮讓無政府主義思想流行,如此動盪,激發人們內心深處渴望「私刑正義」的祕密情緒,小說一推出即受到歡迎,也不免俗地立刻被改編登上銀幕。

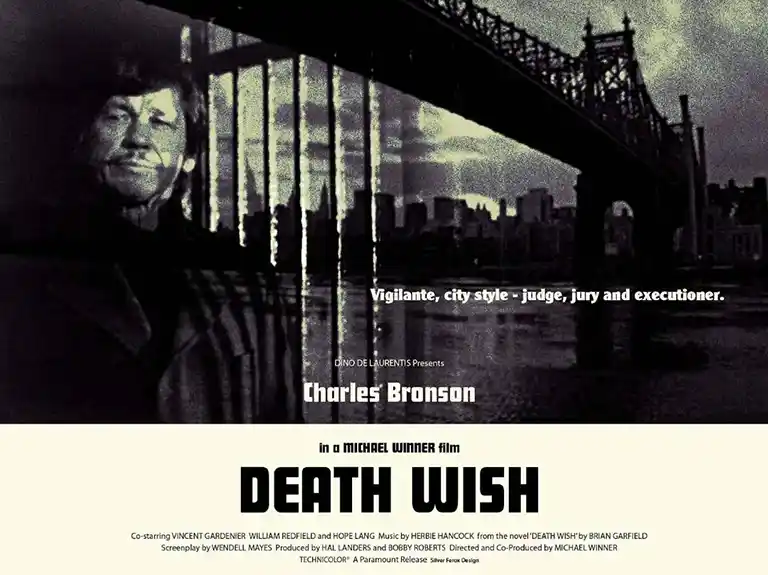

《猛龍怪客》電影在1974年面世,改寫電影史。其將「復仇」類型電影的高度,提升到極致暴力和美學相互粗魯結合的一種新電影。這部電影讓巨星查理士布朗遜(Charles Bronson)成為世界現象級巨星,當時「老查」鋒頭之健,是今日年輕輩難以想像的。

《猛龍怪客》的故事很簡單,一個幸福美滿的家庭,突然被街頭暴力黑幫破壞,不知槍砲為何物的男主角面對家破人亡,在循著合法管道訴求,卻無法得到正義伸張之餘,男主角自己學習用槍、在街頭上成為「義警」,和警察捉迷藏之餘,也為自己的家破人亡尋根復仇,還因此成為大眾眼中的「街頭義警」。

這個「義警」,不只讓正規警察頭痛,還受社會輿論大力支持。這個矛盾的角色,由面無表情的查理士布朗遜演繹,有些粗糙中帶快感的優雅。

有趣的是,小說原作者布萊恩加菲(Brain Garfield)非常討厭《猛龍怪客》電影版的詮釋,他認為完全誤解了他寫小說的原先意思。他後續小說,都在寫有關「私刑無用論」觀點,和電影《猛龍怪客》後續五部以上的續集和跟風作品,呈現完全不同哲學思維!

「私刑正義」這概念,也影響了傳統警匪電影的走向。1971年推出的指標性新派警匪電影《緊急追捕令》(Dirty Harry),由巨星克林伊斯威特(Clint Eastwood)演出舊金山警局哈利卡拉罕警官,他擁有公權力,卻非常不滿現行官僚體制帶給警察執法束縛。他用一把8吋槍管的.44口徑大威力麥格農左輪槍,來尋找屬於他認為的公權力「正義」。

這部電影,拿當時舊金山鬧騰許久的「黃道十二宮殺手案」(Zodiac Killer)當作電影故事文本,現實中舊金山警方被此連環殺人案搞得人仰馬翻也無法破案,至今沒有定論。反觀電影中的哈利警官,則率性丟掉法律、丟掉警徽,把殺手一槍格斃,實在舒坦!這讓當時被連環殺人案嚇得不敢出門的觀眾覺得療癒,電影治癒了社會燥動,也啟動了一系列賣座續集的商機。

我們不禁好奇:1970年代那個美國,為何很多人喜歡「私刑正義」?那個年代,這繼1930年經濟大蕭條(Great Depression)後的第二次大崩潰,不斷發生的底特律暴動、阿提卡監獄暴動(Attica Prison riot)、越戰、種族衝突、嬉皮、自由性愛、性病、毒品、從歐洲法國來的運毒管道…等,都在上述電影浪潮中,得到充分解構和宣洩。

《猛龍怪客》、《緊急追捕令》甚至《霹靂警探》(The French Connection, 1971)受到歡迎,被稱為「新派警匪電影類型」,每片都瘋狂賣座甚至獲獎無數,代表那個年代面對社會崩潰的觀眾,對政府公權力與體制的極度不信任,衍伸出那個靠警察(公權力守法體制)根本沒用,必須自己擁槍、尋求私法正義,才能保有家園財產的美國擁槍自衛精神的歷史遺緒再起。

甚至也有充滿「女性復仇」元素的暴力色情剝削片《我唾棄你的墳墓》(I Spit On Your Grave, 1978),也曾為系列熱賣邪典電影(cult movie)。

暴力美學與都市遊俠

更加藝術性點的此類電影,不那麼地在暴力、復仇過程中「剝削」血腥情色的經典電影,其實在當時也多有傑作。我們可以從這些經典電影,窺見大環境氛圍的複雜面貌。

例如被譽為美國「最後一位西部片大師」的暴力美學巨匠山姆畢京柏(Sam Peckinpah),其在1971年推出的經典《我不是弱者》(Straw Dogs),就是大師在其「私刑正義」領域所推出融合暴力美學、慢動作槍枝芭蕾及華麗攝影機運動的電影經典。

《我不是弱者》的英文片名為「稻草狗」,其出處來自中國老子《道德經》典故「天地不仁,以萬物為『芻狗』」,指的是那種用來進行中國古典儀式的「芻狗」(草紮狗),雖在儀式中相當重要,但一旦儀式結束後就會被拋棄銷毀,老子認為「天地不仁」(上天一視同仁之意),讓事物自然發生,沒有誰是誰的主宰,幸福禍患都要自己爭取,不要想依靠老天權威(公權力),這個片名剛好形容片中主角的處境和他的最後選擇。

山姆畢京柏罕見自己編劇(原著小說作者拒絕承認本片為他的創作),描寫一位個性木訥、身材矮小的數學家,攜同貌美妻子移居到英國故鄉鄉間,受妻子以往童黨惡友強姦與折磨,數學家忍無可忍,運用自己的學識與智慧設下精密陷阱與圈套,對這群地痞流氓展開殘忍復仇。

此片意識大膽且拍攝手法極致,尤其幾場性侵戲,讓人不知被強暴的妻子,究竟是痛苦抑或有潛藏愉悅?這也是此片當年被衛道人士一致抵制的緣由。但許多正面評價,著重於山姆畢京柏電影作品一貫男性氣概,在1970年代那個強調「女權、開放性關係」的時間點,已顯得「落後」有關。

畢京柏面對質疑,依舊頑固地堅持他那種「男人必須站出來捍衛自己的妻子家園,才是真正英雄」的處事哲學,這一直都是他電影的創作母題。雖然這部電影賣座且評價雙重得分,但飽受攻擊,直到畢京柏淡出影壇,此片才被追封為經典。

眾所周知,許多後世強調「男性氣概」、「捍衛傳統」價值觀的電影編導,都自稱受到畢京柏電影的深度影響。如香港導演吳宇森,就從不掩飾他對畢京柏電影的憧憬效法,吳宇森著名的暴力美學,幾乎是複製畢京柏發明的電影技法而來。

而另一部講「私法正義」的經典,就是名導馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)於1976年推出的《計程車司機》(Taxi Driver)。此片由史柯西斯和他的長年搭檔、巨星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)演出,講述一位計程車司機,在受到社會的冷落與孤寂、備嘗人間冷暖的情緒下,某天突然發起他個人的「私法正義」行動,槍殺了多位嫖客、老鴇,拯救一位雛妓。

而電影中主角的行動,到底是發生在他個人幻想中?還是現實?史柯西斯並未給出答案,但創作此片劇本的名導保羅許瑞德(Paul Schrader)寫出劇本,主要是嘗試著描寫人的孤獨。而「私法正義」只是極度孤獨下的一種發洩法。

這部影響電影史的經典巨片,在當年得不到美國主流影劇圈重視,勞勃狄尼洛精彩演技也並未讓他獲得奧斯卡影帝寶座,史柯西斯也未受奧斯卡肯定,但在歐洲,《計程車司機》橫掃坎城影展,影片獲最高榮譽金棕櫚獎,勞勃狄尼洛也在坎城封帝。這部片在美國大眾通俗文化中廣受歡迎,賣座鼎盛,是史柯西斯邁向經典大師之路的里程碑,其大導地位由此片開始「封聖」。

但這部電影被廣為人知,卻是因為後來的美國總統雷根遇刺案!當年行兇的約翰辛克萊(John Hinckley Jr.)在1981年槍擊雷根,被捕後宣稱他是為了效法《計程車司機》中的勞勃狄尼洛,拯救雛妓,也就是演電影時才十二歲的奧斯卡影后茱蒂福斯特(Judie Foster),他為了引起她的注意才槍擊雷根。這個事件使這部電影又陷入了「暴力吸塵器」的評論地獄中,久久不能翻身。

另一個有趣的觀察,在於近期韓國、台灣都相當熱賣、引起收視狂潮的韓劇《模範計程車》一劇。此劇描寫一專業執行「私法正義」的計程車行,以及出身特種部隊的計程車司機,專門接案幫人「執行正義」的虛擬故事。其主題情節明顯來自《計程車司機》一片的靈感,但在詼諧輕鬆的故事節奏中,將韓國社會現實案件,進行「螢幕上的制裁」,讓現實中對公權力無法制止猖狂犯罪感到失望的觀眾,能夠在劇中得到安全感,是個相當有趣的影史對答回應。尤其搭配上韓國影視最擅長的「復仇」故事,特有的韓半島「火病」特徵的質感,讓觀眾看到不同於西方美學的東方復仇。

美國電視影集的文藝復興

近年來,好萊塢影視圈缺乏劇本,故紛紛向1970至1980年代的影視作品取樣,再進行加工重拍、重啟與加油添醋借用。1980年代是美國影集「文藝復興」時代,尤其1983年開播的《天龍特攻隊》(The A-Team),用喜趣方式執行「私法正義」,更是受到廣大歡迎。劇情描述一群越戰退伍軍人,憑著一身武藝和機智,在日常工作外,專門「接案」解決「問題」。

通常這些棘手的「案件」,都是政府公權力無法伸張的領域,故有濃厚的「私法正義」味道。尤其這群越戰「逃兵」(夠無政府了吧?)往往在解決個案問題時,還要用機智逃避美國憲兵追緝,四位隊員個個皆有特色,當年不僅在美國叫好叫座,也在台灣引起收視美國影集瘋潮。隨著《天龍特攻隊》賣座,這種「接案、解決問題、執行正義」的類型影集、電影紛紛出籠,將1980年代「雅痞」和「雷根主義」精神,發揮得淋漓盡致。

1985年,一部當年開播未受重視的影集《都市奇俠》(The Equalizer)上演,由於主演的是英國老牌男星愛德華伍華德(Edward Woodward),在美國知名度不高,也非俊美型男,而是位身穿風衣、表情木訥、動作遲緩但神秘優雅的退休情報局特工。

他專門「接案」,不論你遇到任何疑難雜症,尤其受到欺凌、生命受到威脅、暴力脅迫甚至綁架勒索,警方公權力無法幫你即時解決時,都市奇俠就會現身,幫你解決困難後,又揮揮手飄然而去。

由於《都市奇俠》影集越演越熱門,原本不被看好的冷冽風格,迥異於《天龍特攻隊》那種群眾喜劇安排,竟也培養出廣大忠實觀眾,使得《都市奇俠》開低走高,直到1989年才終於告一段落。

而在此劇熱賣的當頭,影視圈也有多部同類型的「接案執行私法正義」產品。事實上,在台灣廣受歡迎的《百戰天龍》(MacGyver)也是這類「接案解決問題」影集類的收視佼佼者,只是行動溫和、講究環保、拒絕槍械的主角馬蓋先,如此守法愛護生命,絕不可能去搞「私刑正義」!

真正私刑正義類影集,素質較高者還有1985年推出的《霹靂火》(Stingray)影集,內容大同小異,一位背景神秘的都市遊俠,駕駛一台1965年份的雪佛蘭Corvette C2跑車,在大街小巷「接案執法」,他跟都市奇俠一樣不收酬勞,但有一點不同,霹靂火主角要求每位受過協助的「客戶」,日後要答應一次他的要求。這個設定神秘且擁有帥氣跑車的影集,當年也在美國熱賣,造成同款車一車難求,影集也曾造成收視熱潮。

私刑教育正義爭鋒

由於《都市奇俠》的「冷冽」風,成為21世紀潮流下最新的「酷」語言,故此影集文藝復興,討論者眾。終於,重拍此影集的計畫被提上檯面。MV廣告出身的視覺派大師級導演安東富夸(Antoine Fuqua),和他長期合作夥伴奧斯卡影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington),攜手一起重啟此經典影集。所有過去影集的經典元素不變,主角名字職業都一樣,只是帶入更加黑暗未知的過去故事,而武術動作設計也貼近寫實,用各種刑具「行刑」橋段也較電視影集版狂野。

此片中文片名改成《私刑教育》(The Equalizer),推出之後電影大受歡迎,安東富夸和丹佐華盛頓這對「從不拍續集」的搭檔,罕見將此系列電影拍成三部曲,從2014年一路演到2023年完結,算是重拍影集相當成功的經典案例。

此系列的成功,和另一部試圖重拍《天龍特攻隊》的大堆頭電影遭遇失敗不同,期間差異相當耐人尋味!或許21世紀流行冷冽酷炫,《天龍特攻隊》那種大堆頭熱鬧搞笑風格,已不再受歡迎。

談談片名,此片跟什麼「教育」沒關係,原始名稱「equalizer」有點像是「扭轉乾坤」的意思,藉由「私刑正義」介入,讓這個世界再度回到「均衡和諧」的局面,台灣片商取片名的藝術,有時真讓人不敢恭維!不管怎麼罵,這些片商真是「不受教」呢!

事實上,除了經典重拍電影受歡迎外,由於社會與地球太需要「私法正義」了,這股情緒不論如何抒發,一直都是影視創作的熱賣素材,因其「明知不可為而為」那種找情緒出口的快感,是其餘題材難以到達的境界。

2009年一部《重案對決》(Law Abiding Citizen),是部被嚴重忽略的優秀電影。首先,中文譯名又讓人失望,這種「不受教」的浮濫譯名,很容易讓人忽略電影本身的優異。

英文片名原本意思是「守法公民」,其片名搭配故事相當一致且完整,故事表現出你即使安安靜靜當個「守法公民」、聽任檢調與犯罪者「協商認罪」,你心中的「正義」就會變成檢調升官發財的敲門磚,加害者成了法庭協商受益者,期盼司法給予正義的受害者,則被司法體系排除在外,「享受」法治「文明」的和諧苦果。

這部電影設計很有意思,全家遭屠殺的男主角,竟是機密單位的退休特工,他深懷絕技,全家遭入侵強盜滅門,尋求司法救贖而不可得後,這位「超級特工」用他精心設計的各種陷阱,一步步將公權力相關人等一一殲滅。劇情慢慢失控,當男主角連檢調法官都一一格殺導致都市戒嚴、整體失控後,我們才體會到,這股對公權力的失望透頂力道能有多大?許多人對其失真劇情嗤之以鼻,認為描寫不合理,但也可能因此之不合理,才彰顯出人類自稱「文明」卻要付出多少黑暗代價,才能保持表相面子?

而2013年由加拿大名導丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)推出的《私法爭鋒》(Prisoners),就是一部探討「私刑正義」的辯證佳作。當然,中文片名的「爭鋒」實在不知道在「爭什麼鋒?」但英文片名「Prisoners」意思是「囚犯們」,就已將劇情故事核心哲思點出來!在遭遇突然降臨磨難、讓人難以接受現實而妄圖私自外出尋找「私刑正義」的可憐人們,不論是犯罪者、受害者、家屬或者代表公權力的警察,都是故事中的「囚犯們」,每個人都受到犯罪後的驚恐、復仇心理、體制限制等不一而足的「囚禁」。

片中故事一層又一層地剝洋蔥皮,原本受害者是加害者,加害者又是受害者,層層辯證後,基本上這個世界沒有什麼真的正義!滿嘴宗教語言的加害者,事實上惡貫滿盈。自認捍衛司法正義的警察,被困在案情與自身情境中無法自拔。受害家屬則被囚於怒火中,找不到出路擅行私刑而導致自身盲目。整部電影陷入愁雲慘霧中,似乎警告人們,無邊際的復仇和缺少文明約制,人性本惡的復仇,基本上並不會帶來真正救贖,但救贖又是什麼?

重拍與救贖

而在21世紀,當然有人想將當年《猛龍怪客》熱潮複製幾遍賣錢,在「私法正義」電影熱潮裡,可炒盤回鍋肉,進而飽足一番。

2007年,恐怖片大導溫子仁,曾拍攝過《猛龍怪客》原著布萊恩加菲的「正宗小說續集」——《非法制裁》(Death Sentence),試圖重新復興《猛龍怪客》電影,但結果非常失敗。

箇中原因在於布萊恩加菲當年,飽受第一本小說帶來社會各種道德魔人的攻擊困擾,故他寫了小說續集,就為了說明「私刑不可為」這個「道德大旗」。故第一集小說的男主角悔悟了,並上街追捕那些模仿他的「義警」們!

這情節實在太爛了!

當年沒有人對續集小說買單,查理士布朗遜演的那些續集,雖借用了加菲的書名,但情節完全無關小說,電影世界中,猛龍怪客繼續執法下去,且越搞越大,還跟警察合作打擊各犯罪集團,槍越換越大把,火力越來越猛呢!

至於2007年的《非法制裁》,卻挑了這部道德觀崩潰的小說當基底。但當年不受歡迎的故事,在21世紀也不會受到歡迎。溫子仁雖想搞「猛龍怪客不再私刑」的故事,卻又為了賣相,而隨機更改主題,讓這部似乎講「私刑正義」的電影,主角到後面變成精神病人,搞不清楚現實與虛幻。整部電影節奏詭異,猶如溫子仁一系列執導的賣座鬼片一樣。這部片或許證明了溫子仁也能拍槍戰動作片,卻也證明了他的才華有其界限!

也由於溫子仁的《非法制裁》遇到災難性失敗,直到2018年,才又有片商想重拍第一集《猛龍怪客》。這次,片商找來專拍殘忍虐殺電影的艾利羅斯(Eli Roth),重塑屬於21世紀現代風格的《猛龍怪客》。這個重拍電影計畫,事實上已存在多年,主角從席維斯史特龍、連恩尼遜到阿諾等好萊塢當紅一流硬漢都有過興趣,結果最後落在一代動作巨星布魯斯威利身上。這幾年爛片不斷的布魯斯威利,在他因病退出影壇前夕,竟拍了部能夠輝映他事業生涯的新版《猛龍怪客》,算是他送給觀眾的臨別禮物。

新版《猛龍怪客》,忠實遵循原著小說,且緊貼1974年原版電影設定,僅將主角職業改成外科醫生,職業生涯看盡社會百態與罪案遺緒,由於太太突遭入室竊賊殺害,這位醫生在維持表面工作之餘,祕密訓練自己使用武器,追尋自己的復仇之道。

布魯斯威利的表情木然,許多人認為他永遠用一號表情演出電影,殊不知由他來演繹當年也是毫無表情的查理士布朗遜之經典角色,實在太適合。即使悲傷、憤怒也都毫無表情,正是正宗《猛龍怪客》演出風格。

此片還藉21世紀新科技,教人從網路上學習使用武器,從串流視頻獲得合法擁槍的各種小知識,甚至直播與空中辯論隨處都在,不斷談論「猛龍怪客出馬執行私刑」的社會現象其是非對錯!導演巧妙將1970年代元素,加以半世紀後優秀品種改良,改成符合今日社會氛圍的「私刑正義」,電影故事也在各個譏諷靈巧的伏筆中收起,讓人得以回憶一部經典電影的遺緒。

吳宇森

至於徜徉在「槍戰武俠」(Gun-Fu)電影中的導演吳宇森?他推崇的山姆畢京柏、馬丁史柯西斯等人,都有不錯的「私刑正義」作品,善於模仿經典電影手法,灌注個人浪漫特質的吳宇森,在他成功向全球推展了那批充滿「槍戰武俠」風格的殺手電影後,是否有所進展?

不可否認,吳宇森是虔誠教徒,喜歡在他每一部電影中,用各種暗示明示來推展他那份基督教道德觀,例如常見的鴿子,不是什麼美學使然,而係因鴿子在聖經中是「聖靈」象徵物,吳宇森引用其表面意義,將其視為「靈魂」的表意而來,每當鴿子飛舞,就是人命隕落或者重生之意。

故在吳氏風格「槍戰武俠」裡,美國西部槍戰的雙槍比劃,畢京柏創的慢動作機槍芭蕾舞,搭配上史柯西斯擅長的華麗攝影機運動,加上荷蘭名導保羅范赫文(Paul Verhoeven)最愛的「傷口直接爆裂炸開」殘忍視覺,以及黑澤明電影中豪放不羈的鏢客三船敏郎口咬牙籤之英雄形象(小馬哥周潤發咬火柴棒的模仿),又有聖靈鴿子漫天飛舞,就雜成一道讓西方影壇驚嘆的「東方好萊塢槍戰武俠」什錦炒麵,誰說大雜燴一定難吃呢?

那麼,吳宇森的「槍戰武俠」電影,跟「私法正義」有什麼關係?

事實上,吳宇森雖擁有深厚道德印記,修身養性的正人君子風格也是影壇皆知,但他擅長的槍戰,對東方社會這視槍如惡魔的社會極度水土不服,吳宇森要如何合理化在這般社會中玩槍呢?那當然也跟「復仇」母題有關!

例如他的成名作《英雄本色》(A Better Tomorrow)裡,就藉著反派大哥成說出:「我冇事呀。我有錢,黑都可以變返白;你細佬就慘啦,因為你,佢白都變黑!」這個社會不公的道理,當然也要在結局,由警察張國榮手中遞出執法槍枝,讓黑道哥哥狄龍將仇敵一槍斃命。後來大家當然都坐牢了,才能符合吳宇森的道德觀。

而他另一部讓西方影壇驚豔的《喋血雙雄》(The Killer),更藉著法國名導梅爾維爾(Jean-Pierre Melville)獨創的「風衣殺手」電影中,讓警察(李修賢)和殺手(周潤發)由仇敵變朋友,在結局中用「私法正義」手段,一起對抗更可惡的黑道集團。

隨著殺手穿的衣服顏色越來越淺(周的服裝由片頭的全黑,到結尾決戰成為全白),其在私法復仇過程中,吳宇森不忘傳教,不僅鴿子、聖母像、教堂與軍火爆炸齊飛,且殺手最後也變成好人,爾後升天成仁取義。

很可惜,吳宇森在晚年高估了自己的能耐,花了二十年時間在中國境內拍攝「史詩電影」,幾乎耗掉他多年累積之藝術聲望。完全不適合拍製大場面、大堆頭電影的他,終於在失敗多年後覺悟,從一部小型美國動作片重新出發,這部片就是近期剛下檔的《無聲夜》(Silent Night)。

這是部相當有趣的「私法正義」電影,故事敘述一位父親,為幫被黑幫街頭火拚央及失去性命的愛子報仇,花了一年時間訓練自己、收集情報、設下陷阱進而搗毀黑幫的故事。這是個簡單、幾乎用20個字就能講完情節的動作電影。更有趣的是,吳宇森選擇讓這部電影「無聲」,也就是除背景外,幾乎沒有主要台詞,演員不發一語演出,對吳宇森來說,捨棄複雜對白,讓他可更專注經營動作場面調度,重拾他擅長的「玩」電影技巧,聽來似乎頗有可觀。

全片皆無對白的主流電影,除了些許電影學生習作實驗作品外,就屬法國名導盧貝松(Luc Besson)在1983年推出的處女作《最後決戰》(Le Dernier Combat)。這部電影猶如潛水員出身的盧貝松,交出了他第一張主流電影成績單,沒有對白的電影,讓他可發揮天馬行空想像力,認真經營他苦學得來的影像敘事技巧,全片有趣且充滿想像,描述末日生存的主題也新鮮,這部片開創了以盧貝松為首的法國電影「新新浪潮」起點。吳宇森此次用《無聲夜》復出「槍戰武俠」江湖,是否效法盧貝松?

但觀諸《無聲夜》整體成績,是令人失望的。因為吳宇森拋棄他擅長的電影敘事技巧,那些慢動作、華麗攝影機運動和巧妙特寫、停格轉場,幾乎消失殆盡,吳宇森竟想模仿近年在影壇掀起一股「即時槍戰第一視角」遊戲為主流風格,一種依附電玩的新型暴力美學型態,類似《捍衛任務》(John Wick)那種「虛擬真實」的「實用槍戰技巧」來獲得這個被「FPS(第一人稱射擊遊戲)」定義視聽品味年輕一代的歡心,整體矛盾的成績讓人失望。

某些西方影評評價吳宇森,忘記了自己擅長優勢之處,反而媚俗向陌生領域摸索取經?跌跌撞撞的不堪,讓想重溫他電影技法、純真道德觀及簡單善惡哲理的老影迷,不知今夕是何夕?我們看到布魯斯威利,在退出影壇前,交出新《猛龍怪客》這張優異成績單。在此不禁想著,《無聲夜》不會是吳宇森退出影壇的最後貢獻吧?!那充斥著俠義、地下正義與槍火紛飛的吳宇森「槍戰武俠」江湖,是否還有續集呢?

※首圖( 圖片來源/達志影像 )