台灣授權中文版《空母伊吹》(空母いぶき)漫畫連載共13冊,終於在12月底完成。這是台灣漫畫代理商,在書迷千呼萬喚幾年後,終於引進這部不論在日本、中國或者台灣都引起重大關注與震盪的「政治軍事驚悚」漫畫,由日本首屈一指的軍政漫畫巨匠川口開治所繪。此漫畫目前已連載完第一部,但日本方面已在2019年開始連載第二部,更新的政軍險境描寫,引起漫迷高度關注。

川口開治是位特型的政軍漫畫思想家,擅長描寫攸關國際局勢、日美、日中關係的「架空戰記」(虛構的現狀)類軍事驚悚故事。尤其是與現代、近未來日本、中國與美國之間的角力與想像,著實擄獲喜好此類漫畫、擁有高水準知識族群的心。

日本雖然多有頂尖軍事漫畫家,如今年剛過世的松本零士,還有高齡還在線上奮鬥的上田信、小林源文等人,但這些大師多喜歡探究歷史、幫助專業書籍與雜誌製作精細像真插畫。川口開治路線不同,他除了描模精細軍武畫風外,漫畫劇情更是嚴謹地和現實中國際政治局勢、歷史情結等緊扣在一起。

許多台灣書迷,是從30多年前的《沉默的艦隊》(沈黙の艦隊)系列,開始認識川口開治也沈迷其中。尤其所謂「軍武控」宅男讀者群,更是對川口開治所有政軍觀點多有不同看法。

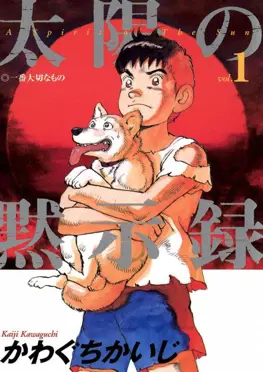

而更多台灣人對川口開治認識,則是在2012年總統大選前後,川口開治另一部災難政治鉅作《太陽默示錄》(太陽の黙示録)中,對台灣政治多有深刻描寫,甚至當時就已預言了台灣第一位女總統「蔡慶鈴」此角,就和當時蔡英文首度競選總統的議題搭上,讓川口開治從軍武界的明星,變成台灣政界都朗朗上口的日本漫畫巨匠。

川口開治著名的作品,除了描寫日美情結的《沉默的艦隊》外,就屬「時空穿越類」的軍事歷史漫畫《次元艦隊》(ジパング / Zipangu)受到台灣讀者瘋狂歡迎。而《次元艦隊》從日美政治情結現狀,藉著「時空穿越」來到二次世界大戰的中途島戰役前夕,一艘日本現代的神盾驅逐艦「未來號」,如何用現代的頂尖軍武,和當年的美軍強大艦隊決戰?

這個現代軍事裝備回到歷史節點上面試圖「改變歷史」的劇情,雖是日本小說家半村良名作《戰國自衛隊》的再度臨摹,但川口開治帶入近代濃厚歷史情緒,來重新打造日本歷史觀及時代遺緒,也讓許多人用「膝蓋反射」代入法,將他視為「日本右翼軍國主義復興」代言人,而歸類其一系列漫畫的政治觀。事實少有人知道,川口開治在年輕時,曾是參加1970年代安保抗爭的激進學生!

從《空母伊吹》連載完畢的第一部劇情觀察,川口開治的政治視野,類似作家三島由紀夫、前首相安倍晉三、前東京都知事石原慎太郎和現任知事小池百合子這類,屬「憂國右派」的政治光譜。也就是說,他們與其要大日本帝國在全球政軍領域重生,不如說他們極希望日本能夠成為「真正正常的獨立國家」。

三島由紀夫在自殺切腹前,就跑到陸上自衛隊基地裡高調演講,希望自衛隊軍人不要成為美國人的隨從,要能夠獨立起來成為日本自己的軍隊。

當然,在那個日本受到美國高度管制的時代,這種言論被視為「瘋子」而被嘲笑。但是,在2015年由美國主導下,前首相安倍晉三在二戰之後,首度進入美國國會山莊公開演說,這是美國終於「認同」日本獨立、願意「放手」讓日本成為「正常獨立國家」的一個宣示,這也與美國的太平洋戰略轉向有關,是2010年美國「重返亞洲」(Pivot to Asia)戰略的衍生產品。

當時美國突然發現,中國快速崛起、且俄羅斯不斷地擴張軍武、準備在歐洲挑戰美國的全球霸權,美國政府突然驚覺,歷經反恐大戰10年後,其在亞太產生的戰略真空弱點已無法挽回,遂「准許」日本與南韓崛起,分擔美國在亞太的戰略真空,讓富有的二個「不正常獨立國家」,能成為美國的二個圍堵重鎮。

在此時代大氛圍下,安倍晉三政府要的更多!日本成為「正常獨立的」國家後,也有自己的「獨立判斷」。不再以美國的視野來觀察週邊與世界局勢,故美國雖四處宣傳「圍堵中國」,但日本政府「獨斷獨行」,以「避險」國策來應對「圍堵」要求。

安倍政府當年不僅在美國的「孤立圍堵」聲中,與中國私下達成和解,且對美國、南韓的同盟關係,有著不太一樣的解讀,同時獨立處理日、韓歷史仇恨問題,在南韓政府藉「仇日」來凝聚國力共識的當下,日韓間的衝突甚至高於日中衝突,這是近年來不可忽視的怪象。當然,這一切隨著安倍政府下台、南韓政府迭代後,已經稍事緩解。

川口開治的《空母伊吹》漫畫故事,剛好緊扣這個變動快速的亞太局勢,從漫畫情節來關照此時間中,微妙的日美中三邊關係,是非常有趣切入國際現象的觀察法。

《空母伊吹》剛剛中文連載完第一部,故事題材挑戰日中間關係緊張的「釣魚台/尖閣諸島」主權歸屬問題。架空現實中,中國在「少數高官領導」的祕密授意下,發動東海艦隊佔領該處,並隨著軍事行動佔領了與那國島,此島距離台灣僅108公里,不過劇情並未牽扯台灣。

在主權受到挑戰下,川口開治設想日本海上自衛隊,終於有了在二次世界大戰後第一艘航空母艦——伊吹號,這艘航空母艦類似英國皇家海軍前代主力艦無敵級航空母艦(Invincible-class)一樣,擁有全通甲板以及專供短場垂降戰機(STOVL)的滑跳甲板,艦上使用的F-35JB型戰機,這是美製F-35B戰機的日本自製版。

漫畫推出的2014年,日美關係還在處理「日本正常獨立化」的「最後一哩路」程序,故漫畫劇情緊叩美國重返亞洲、試圖聯合日本壓制中國崛起的關鍵時刻。而這個接近現實國際政治設定的「架空戰記」,讓人閱讀間不斷地與週邊現實新聞有所連結,閱讀起來相當緊叩實境,對於國際政治、軍事科技和東亞局勢有些許認識或者興趣的讀者,都可擁有相當「沈浸式」愉悅的閱讀感受。

漫畫主題鎖定自衛隊的「作戰」是什麼意義?目的和定義如何?過程中不斷地自我思辨:究竟「專屬防衛」的自衛隊,是否應該「主動攻擊」?而「攻擊」要達到什麼程度才能謹守「防衛」的意義?這個哲學思辨在故事中處處可見,且有點嚴重影響戰記描寫的「爽度」。

要求流暢敘述戰事進展、軍武爭鋒、作戰細節的讀者,可能會被這些「心理思辨」的情節所干擾,但讀後細思一番,才能體會日本國和自衛隊那種「我不是我的我」的不正常心理狀態!一種「軍隊不能打仗」的困境,這也是日本國民期盼「國家正常化」前夕的心境掙扎!如果自己納稅所供養的自衛隊,無法保衛家國,那麼這支部隊還有存在的必要嗎?

此外,日本官僚體系,因「不正常國家」身份所塑,常耗費許多資源協調各部,務必達成最低妥協,才能順利解決困境。我們從2016年怪獸災難電影《正宗哥吉拉》(シン・ゴジラ)被戲稱為「開會電影」,編導二人組庵野秀明和樋口真嗣,將一部重拍版災難片,弄成大小會議的嘲諷載體,但其描寫日本官僚金字塔的會議過程,卻極為精準又具嘲諷性,故讓本片成為日本電影先驅,第一部電影以怪獸題材奪得日本奧斯卡最佳影片榮譽,可見得官僚體系的怠惰與效率低下,已成為日本國民的共識與創傷。

而《空母伊吹》對於日本官僚體系的干擾,卻採取較為「和諧」的態度,面臨茲事體大的戰爭危機,靠著日本首相個人的獨斷、下放權力,以及數位官僚的合作,以及現場作戰指揮官的「獨立判斷」,才能夠靈活地和中國東海艦隊周旋到底,這個官僚體系的神話,當然是日本這個嚴謹社會所夢寐以求希望解放的妄想,但是放在《空母伊吹》的劇情上,頗有一種「夢幻成真」的苦澀感。我們從專門描寫官僚體系的《大搜查線》系列影視作品,都能看到這個深深困擾日本社會文化以及國力施展的致命弱點。

總之,《空母伊吹》結束在「人類的共同善意」,也就是說,在前線指揮作戰的中國解放軍艦隊司令,和伊吹號艦長、前線指揮官,相互之間醞釀了13冊的「善意」,也就是「相信」與「未來」的想望,川口開治很快又天真地以「中國人也渴望和平、甚至未來的民主化」作為結尾的歡樂結局。也就是,想要打仗的中國人也僅是少數偽劣份子,且已經在戰後「被中共高層所清洗」。這樣的結局,雖然是皆大歡喜,卻也已經是日中政治的禁忌。

我們端看電影真人版《空母伊吹》,躲避現實政治、不敢稱「中國」而改國名的設定,以及近乎兒戲的軍事作戰場面,讓現實觀眾唾棄的悽慘,就知道日本影視圈,要像南韓影視圈一樣發展具現代、科技與時代感的「政治軍事驚悚」類型電影(我們看看那部精彩刺激的《鋼鐵雨》系列電影,就可看出日韓差距),日本的「不正常國家」幽靈,可能還要盤據一段時間,繼續荼毒日本影視界的心靈解放大業。

從《日本沈沒》到《太陽默示錄》

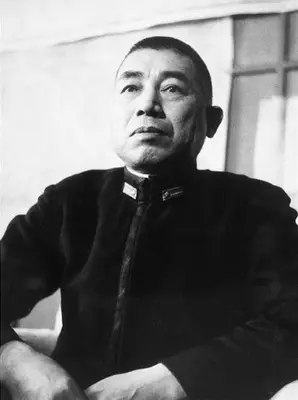

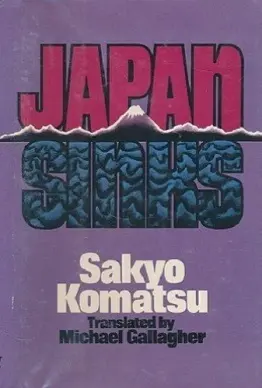

在閱讀川口開治那部十年前在台灣路人皆知的《太陽默示錄》,我們必須先聊《日本沈没》這部小說、以及衍生的一連串影視作品,如何影響日本現實處境和反應國民心理?事實上,這部小說和電影的生成,是1970年代經濟泡沫鼓脹、石油危機當下,日本對自己居住環境缺乏的一種歷史警醒和自覺。

著名又有爭議性的科幻巨匠小松左京,他寫出《日本沈没》這部巨著,雖然有模仿西方同類作品的痕跡,但滿載了屬於日本國民心理受到政治紐曲和現實變態的一種無力與無奈感。也是對當時日本社會瀰漫著「暴發戶」心態的一種反省和再檢討心理。《日本沈沒》設定虛擬的大地震危機,將把日本國土全部「捲入海底」,類似「亞特蘭堤斯大陸陸沉」的「啟示錄」故事,其實滿載有複雜的日本民族情感。

許多人對大日本帝國海軍,在二次世界大戰的「神風特攻隊」印象深刻,但多數人都認為這是「愚蠢皇民化」的行為,也認為這是「日本軍國主義迫害小民」的作為。事實上,首度提倡「神風特攻隊」的是日本海軍中將大西瀧治郎,許多人在二戰「成王敗寇」歷史觀點下,對他的印象就是「瘋狂好戰份子」。卻少有人知道,大西瀧治郎和名將山本五十六,從一開始就反對日本草率對美開戰,但在日本當時的政治鬥爭中,「務實派」的海軍屈居下風,「妄想派」的陸軍取得政權,當年「陸海」二個軍種的鬥爭,幾乎已經到你死我活的荒謬境界。

在政治惡境中,山本五十六、大西瀧治郎這些人「避戰」的意見飽受忽視,日本隨即步上「昭和維新」自毀道路,「明知不可為而為之」的海軍,只能提出「要就要徹底」的作戰思想,山本五十六主張偷擊珍珠港,就是一種「玉碎思想」的極致實現。直到戰爭末期,大西瀧治郎提出「神風特攻隊」目的也是如此,他認為「日本只有全部毀滅,天皇站上第一線領導臣民和美國同歸於盡,才有國家新生的一天」。

這種想法,和日本武士道「毀滅後新生」的生命美學有所傳承,大西瀧治郎在呼籲昭和天皇自己站出來負責任玉碎而不成的情況下,在日本無條件投降後隔天,他也以最殘酷的切腹執行自盡,苦撐十數小時才斷氣,這種「玉碎」美學,如果你不知武士道的那種精神自虐哲學,是無法完整體會,只能說這些人都是「神經病」。

直到1970年代,日本終於自二戰廢墟中逐漸躍起,在消費主義至上的社會演變中,人民徹底西化、生活虛空糜爛,且幾乎忘卻那段醜惡歷史的教訓,讓老一輩經歷二戰慘禍的世代擔憂不已,深怕日本傳統精神毀在西化浪潮中。日本以往所憑藉「同理心」的生活哲學,可能會消失殆盡。

1954年竄起的《哥吉拉》特攝電影,就反應出日本人擔憂傳統價值消失的焦慮感,所以看到大恐龍每年一次行禮如儀毀滅大都會,日本就可從中回憶起對有限資源國土的珍惜,且再度喚起「同理心」的生命哲學。後續《日本沈没》小說引起現象級討論和熱賣,也是在同樣「焦慮感」中所掀起。

日本是個狹小島國,明治維新時代開始「對外擴張論」,源頭就是這種對生存空間感到壓迫的一種集體焦慮感。《日本沈没》將這種焦慮感發揮到極致,描述「連國土都不見了,日本人的存在和自我認同又將會如何發展?」日本那麼一丁點的國土沈沒,日本人將成為海上漂流的難民,世界各國又將如何看待日本和日本人?這些令人匪夷所思的假設,都讓日本人集體再度回憶那個百年前的集體焦慮症,進而反思自省處境和解決之道。

這對於日本這個「颱風、海嘯與地震之國」的民族性格塑造,是全球獨一無二的民族心理,「突然間擁有卻也突然間失去」的那個無法掌握未來安全感的集體焦躁感,環顧全球少有民族有這種「內建災難憂鬱」體質的嚴重心理困境。

《日本沈没》的小說面世,以及1976年、2006年二度改編的電影都大熱賣,2021年的電視劇則成績乏善可陳(可能因為日本正在轉型為「正常獨立的國家」,那股焦慮感已經不再如此強大),可看出日本人在近代對生存資源消失的「玉碎哲學觀」。近年來由於正常的獨立了,已經是「有血有骨有肉」的正常軀體,日本人不再「虛有其表」卻要聽任各國橫行其上。日本儼然已經成為東亞強權,與西方各國平起平坐,則這股焦慮感在全球化、資訊化以及產業二次革命的浪潮中,或許已開始消褪。

可能受《日本沈没》影響,川口開治在2002年推出《太陽默示錄》(默示錄意思為「啟示錄」),在「日本國土沈没、一分為二」的「架空設定」 下,講述日本人成為「無國之民」、受到美中二大強權的分割統治,「身為日本人」的價值觀消失,這樣的危機感,在《太陽默示錄》中一覽無遺。更耐人尋味的是,《太陽默示錄》將日本人的第二故鄉設在台灣,對台灣人在日本消失後在「友日」、「反日」情結中的游移,川口開治對台灣在日本歷史推演中的 「浪漫」想法,可從漫畫中體會到。

《太陽默示錄》引人注意的,是在漫畫中設定2017年的台灣,是由一位叫「蔡慶鈴」的女性當總統(這在現實中有些真實狀態命中的機運),故事中的蔡總統屬於「友日」派,和國防部中的「反日」派,藉著寄居在台灣的日本難民發生的恐怖活動,進行激烈的政治鬥爭。川口開治和三島由紀夫一樣對日本「恨鐵不成鋼」,有相當情緒化的美學觀,如同石原慎太郎,當年稱 311東日本大地震是「天譴」一說,引起爭議和政治後座力,多有不同日本主流那個壓抑的國族意識之節奏,也就是種要日本擁有「存在感」的渴望及責難。

川口開治對台灣有很浪漫的隨想,就如知名政論漫畫家小林善紀(《台灣論》、《戰爭論》…)和已故文豪司馬遼太郎一樣,對那種「在台灣尋找到老日本」的感動和激憤,有種「不吐不快」的情感。我們知道漫畫中的蔡「慶鈴」其實源自「宋慶齡」這個被所有主流文獻描寫為「理想主義新女性」 的形象,雖跟台灣少有淵源,但「宋慶齡」被浪漫的日本漫畫家誤解為「台灣國母」,所以用「蔡」這個台灣普遍的姓 氏配上「慶鈴」這個理想主義名諱,我們可看出《太陽默示錄》是如何地想讓日本從「老日本情懷」的台灣,重新鼓起勇氣出發的一種感性期盼。

這設定看起來有點「格格不入」,但知性的讀者還是可以解讀成篇,台灣在日式「毀滅美學」中,被浪漫的日本人視為「民族之根」的基地,對照現今台日關係的多變詭譎,也就是台灣依舊對日本有「愛恨交織」的興頭,卻在政治、經濟上面依賴日本、想念日本時代,這在現今台灣年輕世代,視台灣為「理所當然的獨立國家」,不再為了「統獨問題」爭得面紅耳赤,反而認為「國家自然存在」的這個世代,雖也被台灣的政治解釋為「被洗腦的天然獨」,而去忽略了那個年輕世代在資訊化、網路化和寬鬆虛無化的如今價值體系中,自認為的「國家存在」已經跟傳統「統獨論戰」拉開距離的新現實。這個複雜的政治概念,我們可從《太陽默示錄》裡面更複雜的日本民族情緒出路中,再度反面解讀而出。

2009年,日本富士電視台推出一部《東京地震8.0》動畫,當年創下深夜動畫節目收視歷史紀錄。這部動畫,鉅細靡遺將日本人遇到地震災變後,官方、民間的所有應變機制,以清楚、簡明易懂的動畫語彙演繹一次,這部動畫可說是日本官方結合民間,施給日本國民清楚的地震防災教育,包括震災後要如何取得幫助、如何接收大眾媒體資訊,如何忍耐等待救援,大至大型機器人載具投入救災的描寫,小至飲食飲水、避難路線、 臨時安置所、甚至「個人用簡易廁所」的使用,都有詳盡的解說。

這部動畫,似乎在為二年後的311東日本大地震發生,進行預演和教育。如依照動畫所提出的指示來檢驗,日本政府應對311震災的所有措施SOP,幾乎都照著動畫中描述的標準流程進行,人民也按部就班地進入災後正常生活,這種不可思議的國民教育成果,值得也是颱風地震之國的台灣所完整效法。

我們從川口開治的《太陽默示錄》到《空母伊吹》的熱賣現象,可以觀察到日本動漫市場的成熟、多元以及包容各式政治觀點的活躍和沈穩。其工業分工細緻、作品出產成熟和穩定成長的市場,絲毫不會因為資訊化、第三波潮流而陷入低谷甚至不景氣。即使因為閱讀載具逐漸改變,尋常紙本漫畫面臨數位挑戰,但是「會說故事的人」依舊掌握詮釋權力,短時間內還未能被氾濫成災的AI複製內容所取代。而台灣動漫市場正在極盡效法日本,從本土題材開始尋找台灣元素與國際靈魂接軌的消費密碼,我們期待台灣自己的政軍漫畫小說大師,能在近未來脫穎而出。

※首圖(圖片來源/小蜜蜂電報)